摘要 國務院總理李克強6月14日主持召開國務院常務會議,確定取消和下放一批工業產品生產許可、簡化審批程序,促進制造業創新和提質。經過多輪改革,工業產品生產許可已從最初的487類縮減到目前...

國務院總理李克強6月14日主持召開國務院常務會議,確定取消和下放一批工業產品生產許可、簡化審批程序,促進制造業創新和提質。經過多輪改革,工業產品生產許可已從最初的487類縮減到目前的60類。會議決定,按照今年政府工作報告部署,進一步壓減生產許可。

一、進一步壓減生產許可

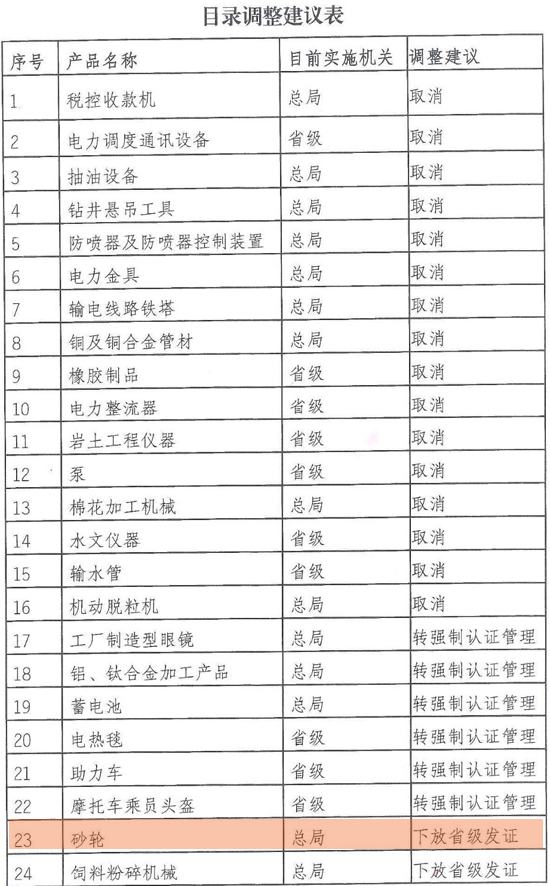

1、對能通過加強事中事后監管保障質量安全的輸水管、蓄電池等19類產品取消事前生產許可;

2、對產品質量較穩定,但與大眾消費密切相關、直接涉及人體健康安全的電熱毯、摩托車乘員頭盔等產品,按照國際通行規則實行強制性認證,不再實施生產許可證管理。

3、對仍需實施生產許可,且量大面廣、由地方管理更有效的化肥等8類產品,將許可權限下放給地方質檢部門。

1、取消發證前產品檢驗環節,改由企業提交有資質的檢驗檢測機構出具的產品檢驗合格報告。

2、將前置審查改為后置,企業提交申請并作出保證產品質量安全的承諾后,可以先領取生產許可證再接受現場審查,實行“先證后核”。

3、后續監管如發現不符合要求,即依法撤銷許可證。

生產許可證承載了幾多制度交易成本?

今年以來,國務院已三次部署生產許可證改革事宜,每次都由李克強總理直接過問,“逼”著諸多發證部門“自斷財路”,推著這些部門落實國務院“放管服”改革的階段性任務。

“放管服”改革為什么要對生產許可證下刀?簡單一句話,它在很大程度上,已經成為發證部門“行政創收”、直接和間接“行政斂財”的工具。與此同時,隨著政府職能改革及小金庫被取消,發證部門明面上不能直接向企業收費,那就改由下屬事業單位或選擇所謂“市場化”的辦證中介收費。辦證中介由此滋生為令人眼饞心熱的“熱門產業”。

可如此之下,申領生產許可證,就成了眾企業誰都無法“逃脫”的制度性交易成本。企業大把出了“血”卻還敢怒不敢言,因為生產許可證不是“一勞永逸”的,把發證部門給得罪了,定期復驗時很可能惹上麻煩。而復驗一旦遭卡殼,那就是非法生產了!

企業生產產品要先申領生產許可證的制度安排,在我國已存在數十年。1980年,鄉鎮企業在中國興起,粗制濫造、假冒偽劣成風,最丟人現眼的諸如溫州的“紙板皮鞋”,嚴重影響了“中國制造”的國際聲譽。1984年4月,國務院頒布《工業產品生產許可證試行條例》,生產許可證制度成為中國特有的產品質量前置監管手段。隨之,生產許可證申領與復驗,逐漸形成一個令人苦澀的“市場產業”。

進入新世紀后,盡管當年的鄉鎮企業早就淹沒在歷史塵埃里,中國制造亦開始向中高端轉型且步履越走越快,但因為有利可圖,國內工業產品質量監管,非但沒有采取國際通用的過程監管,而繼續采用實際效果乏善可陳的生產許可證制度,考慮到此時政府行為已開始受法制約束,有關方面遂將1984年版的“生產許可證試行條例”升格為正式的“生產許可證管理條例”,從法制層面進一步固化了有違國際通行做法的生產許可證制度。

我國納入國家統計的工業品門類共有460余個,而納入生產許可證管理的工業品門類則多達487個,幾乎所有工業產品門類,均須申領生產許可證才能進行生產。2015年,本屆中央政府自身改革持續發力,經幾輪阻力極大之砍壓,不合時宜的生產許可證才縮減到本輪砍壓前的60類。

然而,數量的大幅壓縮仍然令不少企業高興不起來,問題出在哪里?本周二召開的全國推進“放管服”電視電話會議上,李克強總理說:“生產許可證雖從最初487類縮減到目前的60類,但掰開來看,這60個大類里面還套著小類,小類里面還有單元,單元里面還有品種,林林總總有近千個,而且多個部門還存在高度重復許可問題。”

大類、小類、單元、品種……如此這般,其中有的分明是為獲利設卡。一家飼料企業已申領到生產許可證,可有關部門并不肯放過它,上門找碴:“這飼料喂大豬、喂小豬還是喂乳豬?而且還要企業提交工藝和配方!”這副腔調、這等做派,就差大豬、小豬、乳豬的飼料都得單領生產許可證了。一家冰箱廠,所產冰箱有大小之分,卻要申領兩份生產許可證,作兩份強制安全認證。如此不近情理,人為增加企業負擔,無非是辦證和認證都有利可圖也。

“許可證革命”革的就是部門利益,反復拉鋸勢所必然。中看不中用的生產許可證大部分取消后,“放”的一塊大體做到了,但“管”與“服”的挑戰亦徒然放大了。讓企業真正實現輕裝前行,依然前路漫漫 。(綜合 京津冀投資網 北青網)

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003604號

豫公網安備41019702003604號