摘要 騰籠換鳥,是經濟發展過程中的一種戰略舉措,就是把現有的傳統制造業從目前的產業基地“轉移出去”,再把“先進生產力”轉移進來,以達到經濟轉型、產業升級。西方很多國家在工業化過程中都會實...

騰籠換鳥,是經濟發展過程中的一種戰略舉措,就是把現有的傳統制造業從目前的產業基地“轉移出去”,再把“先進生產力”轉移進來,以達到經濟轉型、產業升級。西方很多國家在工業化過程中都會實行這種政策,以達到產業結構的優化升級。廣東的“騰籠換鳥”,即“雙轉移”(產業轉移和勞動力轉移)政策。具體是指珠三角勞動密集型產業向東西兩翼、粵北山區轉移;而東西兩翼、粵北山區的勞動力,一方面向當地二、三產業轉移;另一方面其中的一些較高素質勞動力,向發達的珠三角地區轉移。騰籠換鳥,就是以“壯士斷腕”的勇氣,改變粗放型的增長方式,騰出空間,培育“吃得少、產蛋多、飛得遠”的好“鳥”!

為什么產業要轉移?

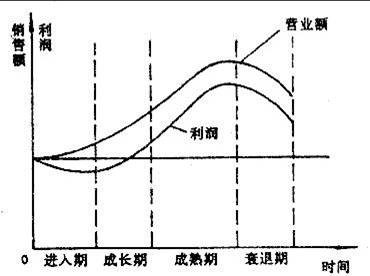

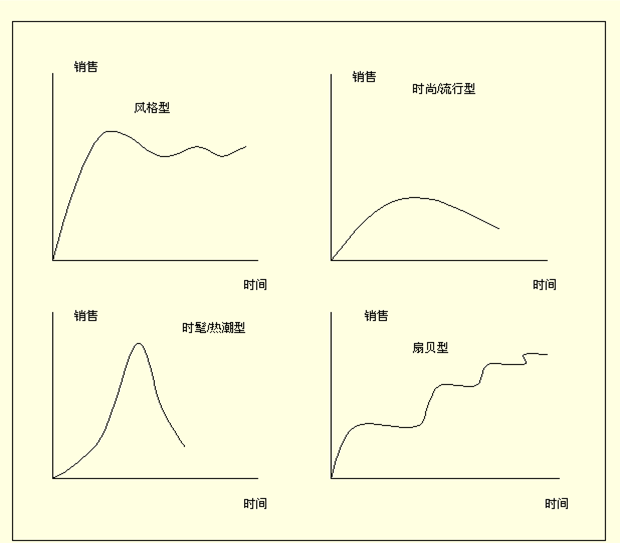

企業將產品生產的部分或全部由原生產地轉移到其他地區,這種現象叫做產業轉移。產品生命周期理論認為,工業各部門及各種工業產品,都處于生命周期的不同發展階段,即經歷創新、發展、成熟、衰退等四個階段。此后威爾斯和赫希哲等對該理論進行了驗證,并作了充實和發展。區域經濟學家將這一理論引入到區域經濟學中,便產生了區域經濟發展梯度轉移理論。

產品生命周期理論

產品生命周期

階梯轉移理論把工業的生命循環周期理論引用到區域經濟開發中。認為:每個國家和地區都處在一定的經濟發展梯度上,世界上每出現一種新行業、新產品、新技術,都會隨著時間的推移,由處在高梯度的地區向處于低梯度的地區,一級一級地傳遞下去。

影響產業轉移的主要因素:

勞動力因素、內部交易成本、市場因素、國家政策的調整、原生產地用地緊張、地價昂貴、環境污染、國際經濟形勢的變化等。

國際產業轉移

第一次產業轉移 18世紀末到19世紀初 ,第一次國際產業轉移的輸出地是英國,目的地主要是法國、德國等歐洲大陸國家以及北美。美國作為一個新興國家,是這次國際產業轉移的最大受益國。

第二次產業轉移 上世紀五十年代產業轉移的路徑是從美國向日本和聯邦德國轉移。20世紀50年代,美國在第三次科技革命的大背景下,對其國內的產業結構進行了重大調整,將鋼鐵、紡織等傳統產業轉移到日本和聯邦德國,美國國內主要致力于集成電路、精密機械、精細化工、家用電器和汽車等資本和技術密集型產業的發展。

第三次產業轉移 開始于20世紀70年代到80年代,產業轉移發生的主要域在東亞地區。這次國際產業轉移是由日本主導的,日本成為第三次國際產業轉移主要的產業輸出國,而東亞“四小龍”是這次國際產業轉移的主要承接地。第三次國際產業轉移持續時間大約20年。

第四次產業轉移 第四次國際產業轉移發端于20世紀90年代至現在。20世紀90年代以后國際產業轉移的產業輸出地,不僅有日本,而且有東亞“四小龍”,還有美國。產業承接地既有東盟四國,但主要是中國內地地區

產業轉移是歷史發展地必然,不是權宜之計。在地球變成平地之前都存在產業轉移。我們只要做工業產品,只要做企業就要想產業轉移;只要你做的不是現在最先進的,符合先進制造、綠色制造的你就必須或者被要求轉移到下一個梯次。

產業轉移的方式

原工廠整體搬遷、勞動密集部分搬遷、收購式+擴大生產式轉移、升級式轉移、淘汰式轉移、直接投資式轉移、合資合作式轉移、尋找合作伙伴代工等。

由于經濟、文化發展的不平衡,導致各地區接受能力不同、心理承受能力不同,甚至由于經濟的不發達,導致地區首長對工業的理解和領導方式也都不盡相同。所以,產業轉移是逐漸的,有梯度的,不可能一步到位。(本文根據原作者PPT整理而來)

PPT下載:

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003604號

豫公網安備41019702003604號