磨粒加工技術的快速發展帶動了磨粒工具技術的不斷進步。發展高性能的磨粒工具對提高生產效率、提升加工精度有著重要的意義。從加工中磨粒工具的失效形式入手,分析了不同加工目標下磨粒與工件材料加工界面之間的力作用、溫度作用、化學作用對磨粒工具失效的影響機制;概述了基于界面作用機理調控的磨粒工具設計及制造技術;歸納了現有磨粒工具的表面狀態測量與評價技術;總結了磨粒工具使用過程中的界面作用調控技術;結合智能磨粒加工技術的發展對磨粒工具的未來趨勢提出了展望。

0前言

磨粒加工是一種利用磨料顆粒進行材料去除的高效精密加工技術,廣泛應用于航空航天、光電信息等現代產業。隨著新型高硬度和大脆性材料的不斷出現,磨粒加工在脆性金屬材料產品制造中扮演著關鍵角色。現代磨粒加工分為高效和高精兩類,前者側重材料的高效去除,后者追求高品質的加工效果。

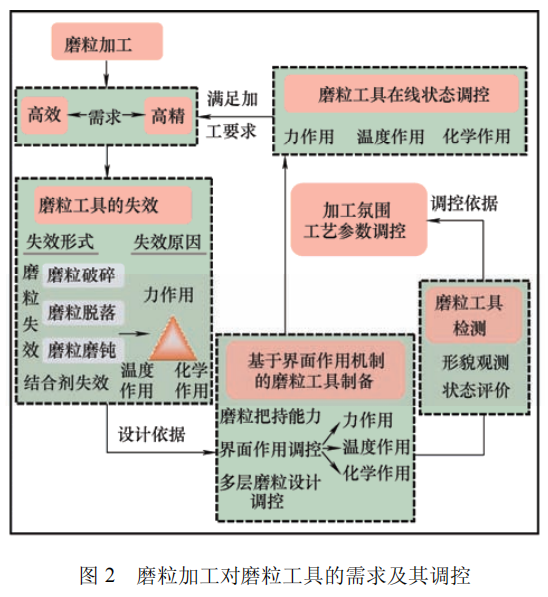

隨著產業需求的提升,磨粒工具面臨新的挑戰。本文從失效分析、制備調控和使用調控三個方面,總結了近年來磨粒工具的研究進展。失效分析揭示了磨粒工具磨損、脫落和破裂等問題;制備調控探討了通過優化磨粒、結合劑和基體材料來改善工具性能的方法;使用調控強調了調整加工參數和使用方式的重要性。

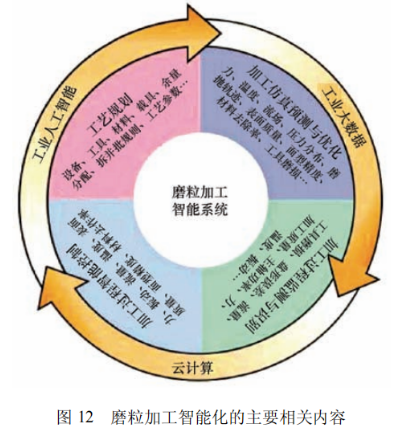

未來,磨粒工具的發展將趨向智能化、高性能化和綠色化。智能化工具將采用人工智能技術進行在線監測和自動控制,提高加工效率和質量。高性能化工具將針對新型材料開發,提升硬度、韌性和熱穩定性。綠色化工具將使用環保材料和工藝,減少環境影響。這些趨勢將使磨粒工具更好地滿足現代工業的需求,推動精密加工技術的創新與發展。

01磨削加工發展對磨粒工具帶來的挑戰

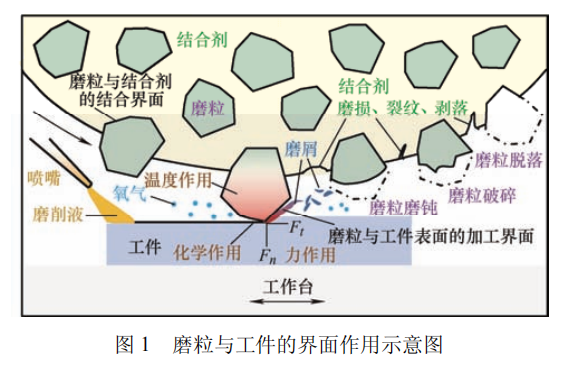

磨削加工技術的進步對磨粒工具提出了新的挑戰。磨粒加工是由單個磨粒與工件材料相互作用的過程,這些相互作用包括力、溫度和化學效應,決定了加工質量和工具的失效。為了實現可控的磨粒加工,需要提供滿足界面作用需求的磨粒工具,并確保工具按預期設計失效。這涉及到三個關鍵方面:磨粒工具的失效和界面作用分析、制備調控以及使用調控。通過深入理解這些界面作用,可以設計和制造出能夠承受極端溫度和應力梯度的磨粒工具,從而提高磨削加工的效率和質量。

02磨粒工具失效及界面作用研究

NO.1磨粒工具的失效形式

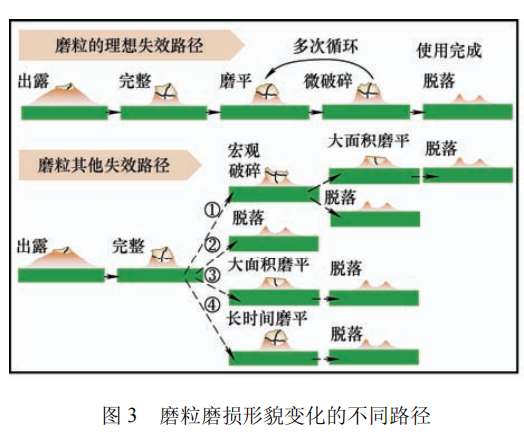

磨粒的失效形式:

- 通過實驗觀察磨粒形貌變化研究磨粒失效。

- 磨粒失效形式包括微觀破碎、宏觀破碎、脫落、磨平。

- 單顆磨粒磨損形貌變化路徑分析。

- 磨粒磨損狀態對工具性能的影響。

結合劑的失效形式:

- 結合劑失效涉及磨蝕、裂紋破碎、氧化分解等。

NO.2磨粒工具的失效機理

磨粒失效機理:

- 磨粒失效由力、溫度及可能的化學反應決定。

- 磨削力、高溫及化學反應對磨粒失效的影響。

- 利用化學反應增強加工效率的策略。

結合劑對磨粒失效的影響:

- 結合劑的磨損速度和失效影響磨粒的把持力。

NO.3磨粒與工件界面行為的仿真研究

- 總結了磨粒工具界面行為仿真的幾種典型方法。

- 有限元法、離散元法和分子動力學法在模擬界面行為中的應用。

- 分子動力學法在模擬高精磨粒加工行為中的優勢。

NO.4小結

- 當前研究在揭示磨粒工具失效機制方面取得的進展。

- 指出實驗條件和仿真技術的限制。

- 提出未來研究方向:在線檢測技術和跨尺度仿真研究。

03基于界面作用機制的磨粒工具制備

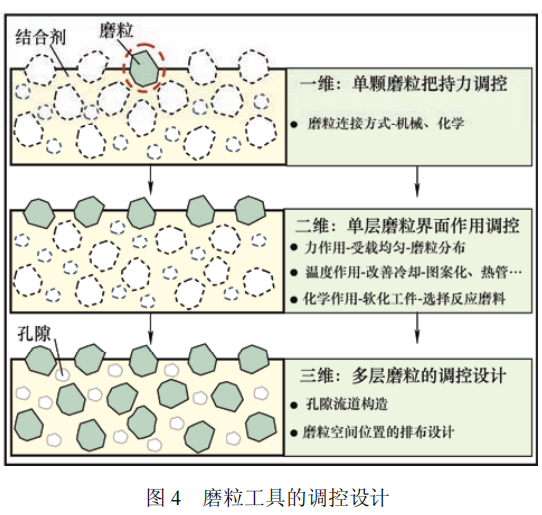

NO.1磨粒把持力

- 磨粒把持力是結合劑對磨粒固結能力的度量。

- 量化評價方法包括單晶立方推剪、單顆磨粒剪切、彎曲試驗、拉伸試驗等。

- 磨粒把持方式分為四類,包括流場作用下的弱把持力、機械包鑲力、化學冶金結合以及釬焊法提供的強把持力。

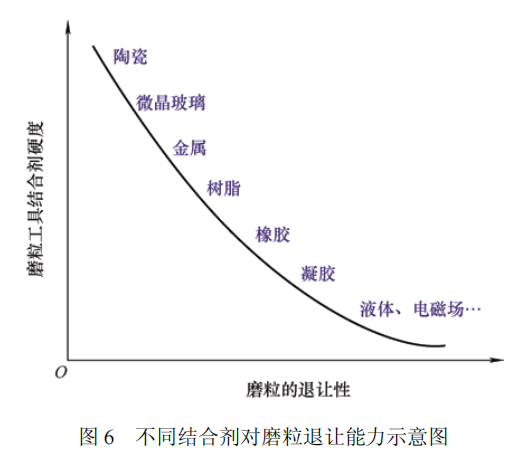

NO.2磨粒工具界面作用的調控設計力作用的調控設計:

- 通過磨粒的有序排布調控力作用,實現磨具界面力作用的調控。

- 結合劑的柔性退讓調節磨粒的退讓能力,適應高精密低損傷加工需求。

溫度作用的調控設計:

- 通過磨粒工具表面圖案化、設計專門的散熱結構、添加固體潤滑劑等方法調控溫度作用。

化學作用的調控設計:

- 選擇對工件材料具有惰性或弱親和性的磨料,避免不必要的化學反應。

NO.3多層磨粒工具的整體結構設計及制備

- 對于多層磨粒工具,需要從三維結構上實現整體設計與制備。

- 利用模板法、3D打印技術等方法實現磨粒在三維上的均勻排布和復雜結構的制備。

NO.4小結

- 隨著新型難加工材料的出現,對磨粒工具的制備及性能提出更高要求。

- 數字化設計及先進制造技術的應用有望實現磨粒工具的按需設計、精確制造。

- 未來可能依據被加工材料發展全周期數字化技術,實現對加工過程的精確調控。

04磨粒工具在線狀態調控

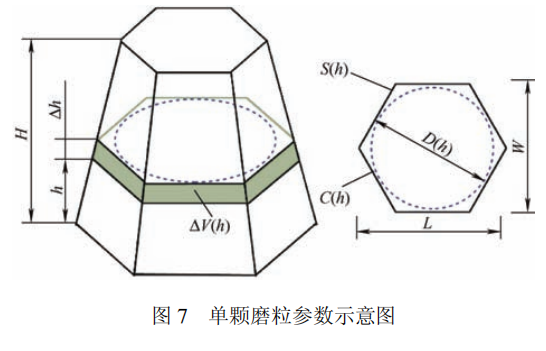

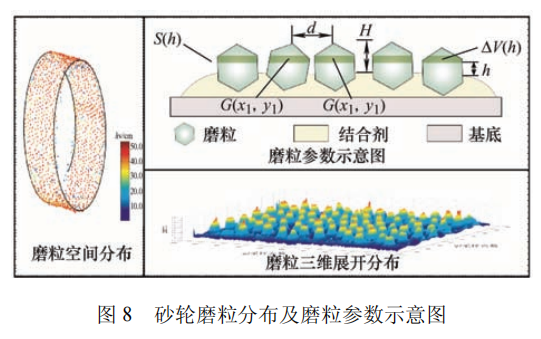

NO.1工具表面磨粒狀態的測量和評價

工具表面磨粒狀態的測量:

- 磨粒狀態測量需滿足單顆磨粒測量精度、全場測量及實際工況下的在線測量要求。

- 使用掃描電子顯微鏡、輪廓儀、坐標測量儀、超景深顯微鏡、激光共聚焦測頭等設備進行測量。

- 非接觸式光學測量技術為研究重點,包括聚焦合成算法、激光位移傳感器、彩色共焦傳感探頭等。

工具表面磨粒狀態的評價:

- 單顆磨粒評價參數包括出露高度、幾何尺寸等。

- 全場磨粒評價參數涵蓋磨粒數、分布密度、磨粒間距等。

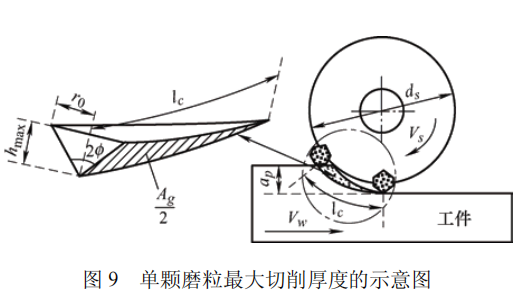

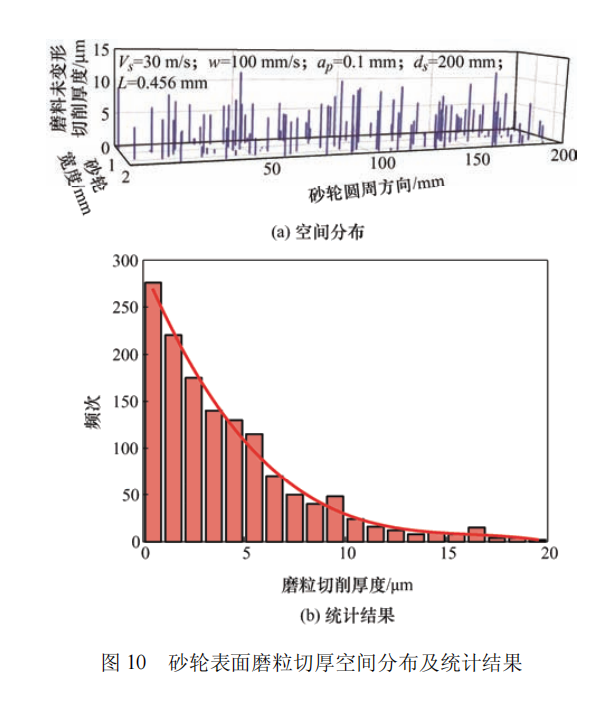

NO.2磨粒加工界面作用的調控力作用的調控:

- 通過調整工藝參數(如磨削速度、深度、進給速度)控制單顆磨粒最大切削厚度,進而調控磨粒受力。

- 采用能場輔助磨粒加工(如超聲、激光、化學輔助)降低磨粒受力。

- 利用磨削液的潤滑作用減小磨粒與工件的摩擦,降低磨粒受力。

溫度作用的調控:

- 開發新型磨削液和采用微量潤滑技術(MQL)改善磨削弧區摩擦行為和散熱效率。

化學作用的調控:

- 通過調控加工條件減少或避免磨粒化學反應,或促進化學反應以增強材料去除效率。

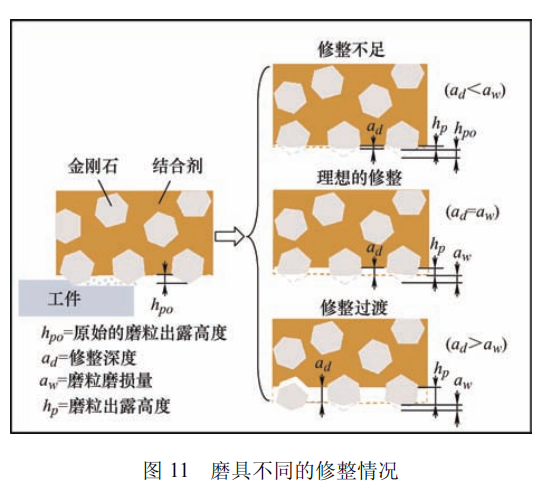

NO.3磨粒工具修整

- 磨粒工具修整包括整形和修銳,旨在恢復磨具的幾何形狀精度和表面形貌。

- 修整方法有機械修整、特種修整(激光、電火花、電解、水射流修整)、復合修整及生物修整。

- 在線電解修整(ELID)和生物修整為細粒度磨粒工具提供有效的在線主動調控手段。

NO.4小結

- 磨粒加工界面行為的調控涉及力、溫度和化學的綜合作用。

- 針對不同加工需求,調控重點有所不同:強力磨削側重力作用調控,高速磨削側重溫度調控,高精加工側重力作用調控抑制表面損傷。

- 界面化學作用的調控旨在抑制加速工具失效的化學反應,同時強化有利于材料去除的化學反應。

- 磨粒加工界面調控的深入研究面臨挑戰,尤其是在極硬材料加工中,需融合更多能量形式和復雜反應機理。

05磨粒工具的發展展望

磨粒工具的數字化設計:

- 基礎問題解決:解決計算機結構強度設計、輔助工程制圖等數字化設計基礎問題。

- 一體化設計:實現設計-制造-應用一體化的主流趨勢,融合行業標準、約束規則、設計經驗,以及面向加工過程的多因素影響設計。

磨粒工具的數字化制造:

- 技術突破:突破傳統制造方法的局限,將自動化、數字化技術更有效地應用于磨粒工具制備。

- 融合先進技術:與激光燒結、3D打印等技術融合,實現形性可控的精確制造,解決規模化生產難題。

磨粒工具的數字化表征:

- 技術挑戰:突破當前離線、局部形貌表征的局限,融合機器視覺等新型傳感技術,實現在線、精準、快速表征。

- 間接表征技術:發展間接表征技術,為數字化表征提供新途徑。

磨粒工具使用場景的數字孿生:

- 基礎:以加工過程的數據、信息、知識的數字化表達為基礎,運用數字化建模、仿真、預測、優化等手段。

- 發展方向:構建虛實結合、互通的數字孿生體系,融合加工機理、多場耦合仿真、數據驅動模型及隱性參量的可視化集成表達。

06結 論

本文深入探討了磨粒工具的發展脈絡及其在磨粒加工技術中的核心作用。隨著磨粒加工技術需求的演進,磨粒工具技術亦經歷了顯著的發展,兩者相互牽引、共同進步。磨粒加工界面上的力、溫度和化學作用是影響磨粒工具失效的關鍵因素,這些因素在高效與高精磨粒加工中展現出不同程度的影響,從而對磨粒工具的制備和使用提出了特定的要求。

面對磨粒加工智能化帶來的挑戰,未來的研究需聚焦于深入揭示多種作用耦合下的磨粒失效機制,發展有效的磨粒工具數字化優化設計模型,突破形性可控的磨粒工具制造技術,并解決智能化加工中的關鍵科學與技術難題。這要求科研人員不僅要深化對磨粒工具失效機理的理解,還需探索先進的制備技術,以支撐磨粒加工技術的智能化發展。通過這些努力,可望顯著提升磨粒工具的性能,推動磨粒加工技術向更高效率、更高精度和更高智能化的方向發展。

07團隊介紹

團隊以“高性能工具”全國重點實驗、“脆性材料產品智能制造技術”國家地方聯合工程研究中心、“脆性材料加工技術”教育部工程中心、“石材產業高端制造技術及裝備”省部共建協同創新中心為依托,長期致力于脆性材料加工技術及裝備的開發與研究。并在全球最大的石材加工基地(福建省南安市)建立了石材產業技術研究院。團隊成員以機械制造為基礎,匯聚材料科學、儀器科學、控制科學及物理、數學等學科人才組建交叉創新團隊,擁有國家級人才計劃入選者8人次。團隊入選科技部重點領域創新團隊、教育部“長江學者和創新團隊發展計劃”并獲得滾動支持,入選“全國高校黃大年式教師團隊”,所在支部為“全國黨建工作樣板支部”。團隊先后建設完成了完整的光電材料切、磨、拋加工全流程生產平臺;石材平面加工及異形面機器人加工平臺;超硬材料工具制備平臺以及加工檢測平臺。形成了脆性材料加工裝備、工具、工藝一體化的完整研發體系。承擔了包括國家杰出青年科學基金項目、國家自然科學基金重點項目、國家科技支撐計劃、國家科技重大專項、國家自然科學基金等在內的百余項國家及省部級科研項目。獲國家科技進步二等獎,教育部科技進步一等獎,自然科學一等獎,福建省科學技術獎一等獎,福建省技術發明一等獎等在內的多項科研獎勵。

08團隊帶頭人

徐西鵬 華僑大學

徐西鵬教授,脆性材料產品智能制造技術國家地方聯合工程研究中心主任、石材產業高端制造技術及裝備省部共建協同創新中心主任、脆性材料加工教育部工程技術研究中心主任。國家科技創新領軍人才、“國家杰出青年科學基金”獲得者,入選首批國家級“新世紀百千萬人才工程”。曾任國際磨料技術委員會(ICAT)主席(2017-2019)、中國機械工程學會(CMES)生產工程分會(PEI)全國磨料技術委員會主任、福建省機械工程學會理事長。《International Journal of Abrasive Technology》國際期刊副主編和《機械工程學報》英文版編委會副主任。長期從事硬脆材料先進加工科學與技術的研究工作。發表論文400余篇,總他引超過5600次。先后主持完成國家發改委重點研究項目、國家973計劃引導專項、國家杰出青年科學基金項目、國家自然科學基金重點項目、國家支撐計劃項目等30余項。先后以第一完成人獲得包括國家科技進步二等獎在內的國家及省部級科研獎勵10余項。

閱讀原文:http://www.cjmenet.com.cn/CN/10.3901/JME.2022.15.002

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003604號

豫公網安備41019702003604號