摘要 編者按:本文是中國機床工具工業協會(CMTBA)工具分會名譽理事長沈壯行先生,在2014年工具分會價格、統計工作會議上代表分會秘書處所作的報告,結合外部環境的變化,介紹了工具行業當...

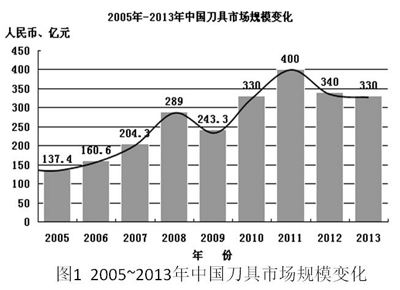

編者按:本文是中國機床工具工業協會(CMTBA)工具分會名譽理事長沈壯行先生,在2014年工具分會價格、統計工作會議上代表分會秘書處所作的報告,結合外部環境的變化,介紹了工具行業當前形勢和未來發展趨勢,對企業提出了中肯的建議,其中有很多觀點值得思考和借鑒。一、我國工具市場在連續兩年下行之后,今年一季度出現了止跌回穩的明顯跡象

1、兩年來我國工具市場運行態勢分析

但是,這兩年我國工具市場的變化,也不是平鋪直敘一路下行。2012年是最困難的一年。剛開始,國內外工具企業面對宏觀經濟形勢的突然變化,進口和國產刀具的銷售業績雙雙大幅度跳水,平均下降達到15%。現在回過頭來分析,我國制造業的調整幅度并沒有如此之大,以致需要大幅度的減少工具消費。實際上是最終用戶和中間商對宏觀經濟形勢的變化諸多不確定性心中沒底,人為地減少了進貨和庫存所致。

進入2013年,政府換屆以后,情況發生了很大變化。面對經濟下行的壓力,國家沒有再度出臺大規模刺激計劃,而是明確提出“改革創新是一個國家發展的不竭動力”,指明了我國宏觀經濟政策實現重要轉型的堅定方向。行業企業首先丟掉了指望政府再次出手救市的幻想,其次是一批有準備的工具企業,認識到國家宏觀經濟發展已經轉入中速軌道,從而加速走上了“調結構,促轉型”的發展道路,這些領頭羊企業的行動對廣大行業企業起到了榜樣和推動作用。

在上述綜合因素的作用下,2013年我國工具市場的銷售形勢逐步趨穩,下半年,特別是四季度還出現了溫和回升的良好勢頭。可以說,經過一年來的努力,我國工具市場已經走出了2012年市場大滑坡的陰影,廣大企業重新找到了在新形勢下持續發展的感覺。到年末算帳,全年銷售同比微降3%。然而,在這個平均數字的背后,還有一些現象是值得思考和分析的。

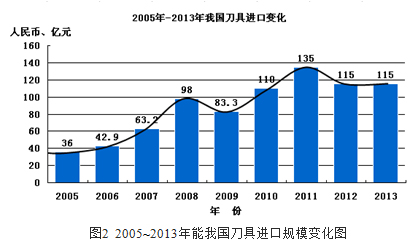

第一、2013年進口刀具的銷售業績,總體比國產刀具要好,如圖2所示,外企銷售額與上年同比持平,而國內企業則內銷平均同比下降4.5%,出口同比下降10%。

上述跨國工具企業,在2013年中國工具市場重返穩定發展狀態的背景下,銷售業績迅速反彈。主要有兩點原因。其一是,這些企業在2008年全球金融危機后,都把在中國市場擴大銷售規模作為首要任務,在強化生產基地、完善銷售網絡、擴充職工隊伍、提高服務水平等方面,做了大量功課,競爭力顯著提升,這些都是值得中國企業學習和借鑒的。其二是,2013年中國工具市場實際運行情況表明,中國制造業對現代高效刀具的正常需求,非但沒有下降,而且有所增長。這一點,也增強了國內工具企業調整產品結構,發展現代高效刀具的信心和決心。

第二、2013年國內工具企業的表現,雖然比實力強大的跨國企業要差一些,但也有許多亮點和經驗值得肯定。

首先,我國一批走在前列的工具企業,產品結構調整已初見成效。2013年國產現代高效刀具實現進口替代的速度不斷加快,國產刀具在高端領域所占比重,已從“十二五”規劃初期的15%左右,上升到25%左右,呈現出良好的發展態勢。

其次,近年來在我國現代高效刀具制造商領域,涌現出一批優秀的民營企業,在近兩年來的宏觀經濟政策重大調整中,表現出了很強的抗風險能力,即使是在最困難的2012年,其中仍有部分企業逆勢而上,實現銷售同比增長,十分令人鼓舞。

還有一點需要指出的是,近兩年我國消費高端工具產品比重雖然明顯上升,但是,傳統標準刀具的比重還是超過50%,需求量仍然很大。所以,一些骨干重點企業的名牌、優質標準刀具仍然銷勢良好。實際上,這兩年遭遇市場寒冬的首先是大量劣質低價刀具――這才是我國工具行業當前調整過程中,突顯產能過剩的部分。所以,仍然滯留在這種低水平生產格局中的企業,必須認清形勢變化,結合自身條件,做出調整的努力,固步自封是沒有出路的。

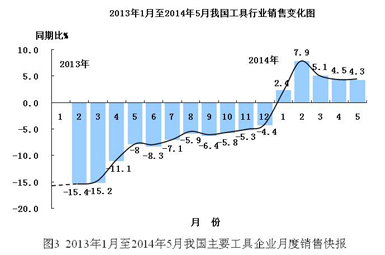

2、2014年我國工具市場實現了良好開局

圖3是2013年1月至2014年5月我國主要工具企業月度銷售變化圖,雖然參加月度快報統計的企業中,重點骨干企業比重較大,但以往的經驗表明,月度快報顯示的數據,基本上和當前的市場發展態勢是一致的,有參考價值。由該圖可以看出,我國工具市場在連續兩年下行之后,今年一季度出現了止跌回穩的明顯跡象。

二、對我國經濟的總體發展前景和行業市場發展前景分析和預測

1、我國經濟總體發展形勢良好,但下行壓力仍然較大,不能掉以輕心

李克強總理最近在兩院院士大會上報告當前經濟形勢指出:“我國經濟運行總體平穩,主要指標處在合理區間。穩了速度、穩了就業、穩了物價,這種‘穩’,實際就是一種‘進’。同時,我們的產業結構調整也有了不小的進步。”但他同時又指出:“也要看到,經濟下行壓力仍然較大,各地發展不平衡,制約發展的不利因素依然較多。對此,我們要清醒認識和準確把握,既要堅定信心、保持定力,繼續堅持宏觀調控政策的基本取向,又不能掉以輕心。

那么,總理指的經濟下行壓力較大,怎么來理解呢?前文提到,我國新一屆領導集體執政一年多來,實施了不少新的執政舉措,呈現出不少新氣象、新亮點。尤其是十八屆三中全會出臺了“全面深化改革若干重大問題的決定”六十條,使改革有了核心議題、清晰目標和明確路徑,使全國上下一致認識到改革創新是一個國家發展的不竭動力,形成了統一向前進的步調。但與此同時,也應看到,改革雖然對長遠發展有巨大好處,但是一些深層次的改革往往要對現有格局動大手術甚至傷筋動骨,很難避免對短期經濟增長產生負面的影響,也就是改革具有陣痛。比如降金融杠桿、去過剩產能、加強對國企治理改革的力度、加強對地方財政和投資的管束、清理銀行影子業務等等,短期內無疑對經濟增速的影響是負面的,所以在改革的正面效果尚未充分發揮時,經濟出現下行壓力是正常的。更何況改革中出現的這些矛盾和問題,往往會成為既得利益群體頑強抵制改革的借口,使我們面臨的改革和發展形勢變得十分復雜。

例如,今年上半年首當其沖的一件大事,就是國家統計局公布一季度國內生產總值同比增長7.4%。比三月份全國人大剛剛通過的今年GDP增長目標7.5%低了0.1個百分點。由于今年1、2月份的經濟數據,確實不太理想,所以這個結果并不十分出人意料,但仍然引起國內外的大量關注和評論,有的經濟學者甚至預言,中國經濟還要大幅度下滑,等等。這就是說,經濟小幅下滑,卻引起了較大的社會反響。這就馬上給政府出了一個難題,怎么對待短期內改革和增長的矛盾?是否要出手阻止經濟下滑?又如何出手?這里有幾種選擇。

有人希望政府還用老辦法搞大規模刺激。對此李克強總理多次明確表態:政府不搞“強刺激”。經濟學界指出,這是一個正確的決定。在增速明顯下降之后,如果政府馬上啟動大規模刺激計劃,必然會再次推動信貸規模進一步擴張,對地方政府龐大的債務、資產泡沫和財政金融風險可謂火上澆油。2008年“四萬億”刺激措施留下的后遺癥,至今仍困擾著我們的改革和發展,就是一個沉痛的教訓。例如為了避免那次刺激計劃積累的巨大金融風險引發成一場危機,不得不放緩了金融去杠桿的步伐。以致時至今日,我國的信用擴張速度仍然過快,金融風險仍然很高。圖4是過去15年來,中國總債務增長變化情況,可以看出最近五年信用擴張速度急劇加快,其中非金融企業債務與國內生產總值(GDP)之比,從2008

但話又說回來,強刺激雖然不行,然而面對經濟下滑趨勢,政府不出手也是不現實的。因為經濟增速過低,尤其是短期內增速過快下滑,將導致產能過剩進一步惡化,銀行的不良率明顯上升,則可能觸發系統性風險。所以政府面臨的是兩難選擇,歸納起來就是:既不可能完全放棄經濟增長來調結構,又不可能不調結構而簡單地抓經濟增長,中國經濟的問題實際上就是尋找一個平衡點。

在當前錯綜復雜的國內外經濟形勢面前,中國政府的應對之策究竟是什么?最近召開的八省市經濟工作座談會上,李克強總理堅定地說:“以往的成功經驗表明,中國經濟是干出來的!這也是我對中國經濟的總體信心所在。”他又說,“中國經濟要健康發展,就必須創新調控思路,精準發力、定向調控。既運用好政府“四兩撥千斤”的效力,更要發揮好市場配置資源的決定性作用。在當前,要多措并舉,切實改善實體經濟的困局,穩定社會預期。各級政府要在統籌穩增長、促改革、調結構、惠民生中敢于擔當,勇于攻堅,善破難題。”

上面這段講話,雖然字數不多,但高度濃縮了政府應對當前錯綜復雜的國內外經濟形勢的基本政策,對此也無需更多解讀。李克強總理在五月期的《求是》上,以“關于深化經濟體制改革的若干問題”為題撰文總結施政一年多的經驗,內容生動豐富,既有理論,也有實踐。從多個側面說明改革是我們解決發展難題的最大動力。該文可以作為我國當前經濟政策的一個權威注解。

綜上所述,新一屆領導集體執政一年多來領導全國人民進行的改革實踐和取得的進步,使我們深信,在一個“敢于擔當,勇于攻堅,善破難題”的政府領導下,我國經濟將再次走上可持續發展的康莊大道。

2、對本行業發展前景的分析預測——我國現代制造業發展對高效刀具的需求將與日俱增,市場前景看好

對于本行業發展前景的樂觀預測,基于兩點理由:

第一、基于這兩年實踐。在經濟下行的大背景下,中國制造業對現代高效刀具的正常需求,非但沒有下降,而且有所增長,說明了發展趨勢。

第二、從所謂“人口紅利消失”,我們看到了勞動力供求關系變化為現代制造業帶來的發展新機遇。

這幾年在談論中國經濟轉型的時候,經濟學家常常會提到一個名詞,叫做“人口紅利”。指的是改革開放以來,中國經濟采用“粗放型增長”模式,以大量廉價的生產要素(勞動力、土地等)來推動經濟發展,以低成本的優勢讓中國制造打遍世界。簡單地說,靠廉價勞動力,而不是技術和效率來賺錢,就叫做“人口紅利”。現在的變化是,廉價勞動力的供應逐年減少。見下圖。

但是,站在中國制造業從業人員的立場,我們要為中國即將告別廉價勞動力時代而歡呼。這不僅僅是因為勞動報酬增長低于經濟發展水平的狀況應該改變,更是因為中國從事出口加工的大量所謂低端制造業,將從此告別扭曲的、違反現代制造業發展規律的經營模式,就是徹底告別依靠廉價勞動力、粗放式經營,甚至靠國家退稅補貼混日子的時代,真正開始進入一個依靠自身的競爭力獲得生存和發展的新時代。在這種新的、真正和國際接軌的經營格局下,中國的制造業企業,將和發達國家的同行一樣,不再是依靠廉價勞動力賺錢,搞低水平擴張,而是依靠創新不斷提高勞動生產率,用自身的實力在全球競爭中贏得一席之地,成為我國在新時期可持續發展的新型制造企業。

我國制造企業在這場不斷提高勞動生產率的奮斗過程中,肯定期望機床工具企業作為先進裝備提供者,與之密切配合,在發展中共同前進。

根據上述關于我國制造企業轉型趨勢的判斷,我們對中國裝備制造業(現代工具是其中重要組成部分)的發展前景充滿信心。

3、企業是否在主觀上努力通過改革創新提高市場競爭力,是保持良好發展勢頭的決定性因素

我們曾經在很多場合指出一個非常有趣的現象,改革開放30多年來,凡是在經濟高速發展的時期,幾乎所有的企業都是經營業績良好,幾乎所有的產品都是暢銷。也就是說,不同的企業,不同的產品,很難分出高低和優劣。但是在經濟下行的時期,情況就完全是另一個樣子。凡是在生產技術、經營管理、市場開拓、用戶服務方面下了功夫、做了功課的企業,往往表現出很強的抗風險能力。比如在最困難的2012年,我們行業仍有部分企業逆勢而上,實現銷售同比增長,十分令人鼓舞。但是,到目前為止仍然有一些企業,不想在提高企業競爭力上做扎實的功課,還在指望回到過去那種高速發展、粗放式經營企業的年代。兩年來,我國宏觀經濟發展經歷重大戰略性調整的事實表明,重復過去的老路是不可能的,墨守成規沒有出路。面對新形勢,新變化,只有奮力向前,才是生存和發展之道。這方面其實企業最有體會和發言權,我們就不多說了。下面摘錄一段著名經濟學家許小年給廣大企業家的一個忠告作為共勉:“你們將無法避免面對經濟的上上下下,也無法避免一定會面臨風風雨雨。以一個平和的心態面對,歸根結底要把自己的企業做好。一個好的企業,應該在經濟向上時做好,最關鍵是在冬天要活下去。最可怕的是,春天到了,你不在了。”

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003604號

豫公網安備41019702003604號