摘要 2007年以來發達國家經濟幾乎全部下行,歐洲、美國、日本,金磚國家中的俄羅斯、巴西、南非都在衰退。中國經濟也從2007年14.2%的增速降到去年6.5%,總體上大的經濟體增速都在放...

2007年以來發達國家經濟幾乎全部下行,歐洲、美國、日本,金磚國家中的俄羅斯、巴西、南非都在衰退。中國經濟也從2007年14.2%的增速降到去年6.5%,總體上大的經濟體增速都在放緩。我們不禁反思,宏觀經濟分析的視角是不是要進行改變?過去宏觀經濟學的分析暗含一個假定——人口增長穩定。宏觀經濟學的分析大都是總量性的,如貨幣政策、經濟政策和供給學政策,都是平衡總供給總需求以及促進經濟增長,穩定物價,以及解決失業問題。

今天的世界發生了什么樣格局性變化?人口從高速增長向速度放緩轉型,主要經濟體國家人口增長速度下降,進入低增長,甚至有些國家是負增長,這是第一個格局的變化。第二個格局變化是技術進步在加快,影響著財富和收入在人們之間的分配,影響結構性的就業收縮擴張,特別是智能機器人的發展,總體上未來是增加就業還是收縮就業,仍是未知數。

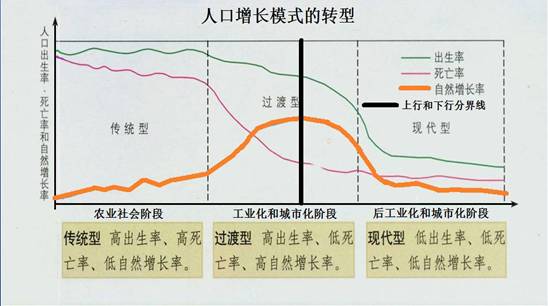

先談第一個問題,人口再生產調解的市場是失效的。人口增長率和經濟增長率高度相關,存在著滯后20年左右的關系。也就是說,20年左右前的人口自然增長率,決定20年左右后經濟增長率定理。在研究中,我們總結了一個規律:當20年左右前生育率>2.1、人口自然增長率>0.75%時,20年左右后有潛在的高經濟增長率,反之亦然。

因為新增人口是20年左右,成為勞動力,就業以后才拿到收入,變成有效需求,新增人口在剛生下來是潛在的需求,不能與貨幣結合。20歲左右以后要和貨幣結合,成長立業、買車買房等等,在需求側:新進20歲左右人口×平均工資等收入×消費率=新增消費需求,產生側:新進20歲左右人口×勞動生產率=新增GDP。

當人口增長率處于上行階段時,潛在的總需求總是超前于潛在的總供給能力,也就是說新增人口,特別是經濟主力人口增長率上行時,國民經濟總需求邊際遞增,而供給能力的形成總是滯后于需求的增長,總需求旺盛,經濟繁榮。相反,總需求邊際遞減的持續性生產過剩,新增人口,特別是經濟主力人口增長率下行時,掙取收入的人口在收縮,另一頭老年人去世,領退休金收入的人口減少,國民經濟總需求邊際遞減,而供給能力的出清總是滯后于需求的收縮,總供給過剩,經濟衰退,這時,薩伊的增加供給自動創造需求的定律失效。

當人口結構向著老齡轉變時,將產生生產過剩。非勞動力低齡人口:消費價值規模增長、容易接受創造的供給,成為新需求的主力人口,經濟主力人口的收入邊際消費率高,老年人的收入邊際消費率低,老年人去世,將房產和汽車等大宗資產和大價值耐用消費品遺留下來,使供給相對增加。

如果人口生育率下降到一定程度,加上滯后20年左右,由于主力經濟人口下行,總需求邊際遞減。遞減后,原有的生產能力不能馬上出清,現在勞動年齡人口每年減少幾百萬,幾百萬乘收入再乘以消費率,就是減少的需求,但生產能力第二年不能馬上出清,所以保持著常態性的過剩,這是一個我們學理上的發現。

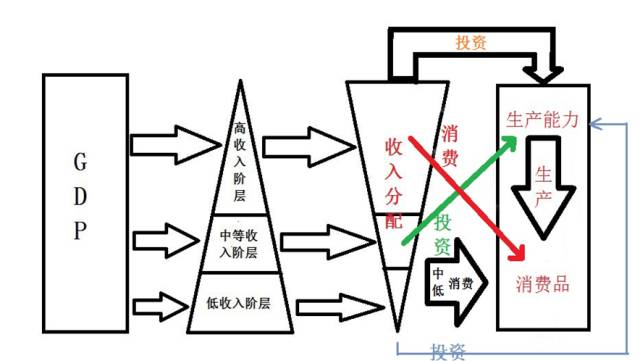

第二個學理上的重新認識是GDP分配,如圖,前面這個金字塔是階層,高收入、中等收入、低收入;后面這個金字塔是分配,是向上流動的,資本和技術的分配率越來越強,但資本所有者和技術所有者收入的投資邊際率很高,底下這塊的投資邊際率較低,導致下一個過程中,生產能力創造比較多,但消費品購買不掉,這是一個問題。

中國目前存在的問題,我們不僅市場調節人口增長,另一方面政府也硬性干預了人口的增長。現在撫養成本太高,居民都不愿意生育,我們還搞了計劃生育,雙重力量進行調節。

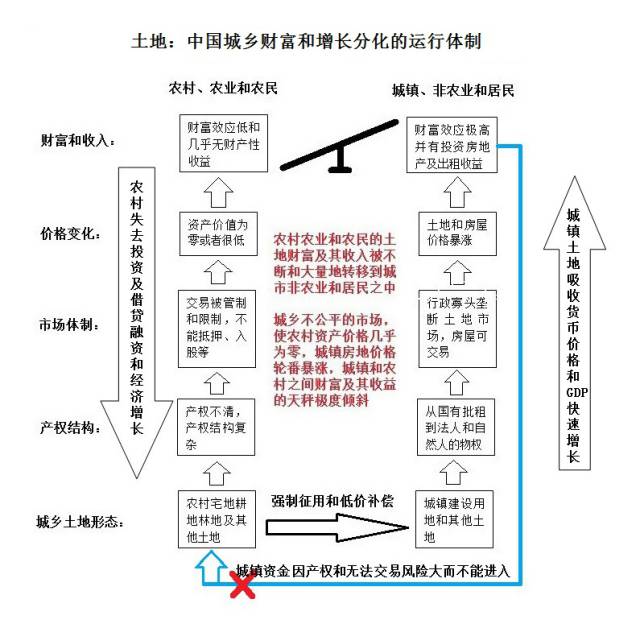

城鄉二元收入差距與消費不足傳導的消費不足和生產過剩是另一個問題。財富在城市極端膨脹,農村土地資產成為僵尸資產,不值錢。戶籍制度使農民未能市民化,收入和公共服務要差了很大一截。這是整個土地財富的模型,城里急劇上漲,農村是相對不行的。

所以中國問題不像美國資本技術集中財富傳導的生產過剩問題,而是農民沒有市民化,城市和農村的土地、房屋的財產溢價增值造成了巨大的財富和收入的差距。城鎮居民的收入邊際投資率高,邊際消費率相對低;而農村居民的邊際投資率低,邊際消費率卻很高,而財富和收入,由于土地和戶籍方面的征用管制原因,向城鎮居民流動集中,農民有很強的消費需要,但是,財富和收入的分配要比城鎮居民相對少。

如何解決中國的面臨的問題:改變供給側人口再生產條件,這是市場失效造成的,市場失效只有政府來彌補,沒有上帝來彌補。如果有一種宗教,規定每個女同志一生必須要生2個多點的孩子,這是宗教在起作用。但宗教如果不起作用,市場力量又很大,這是市場失效,國家可以起作用,就是斯密講的。彌補市場失效政府不作為怎么辦?結果就是現在都不生了,第一,能不能把托兒所幼兒園辦起來,免費的,生下來就替你養著,義務教育要延伸到入托,大學可以不著急,先把這些孩子們養起來。另外,房價要弄低,這個房價下生孩子不可能。所以,我覺得要把這些給降下來,這是國家政策要解決的。

第二,過去我們擴大需求都是搞基建,搞基建就是資本。我們在東北財大學習的時候,學的是基建預算,那時候1億基建投資可以轉化4000到4500萬工資,我前幾天問了一下房地產商,1億投資能夠轉化多少的工資?他說高鐵這一類最多轉化1500萬,最多就是2000萬,房地產就是2000萬左右,如果以后精裝修住宅發展以后,用的人更少了,投資的轉化率轉化不到消費上,因此財政政策一定要給教育,特別是讓進城的居民把孩子帶來,在城市里上學,不要形成那樣多的留守兒童,政府要提供這樣的教育公共服務,或者在消費溢出效應方面來進行投資。

其實我國的高鐵、公路等都已差不多,城市已經超前化了,應當把錢用在人上,擴大消費,現在是尋找需求,不是創造更多的供給。這是兩項需求側管理。

關于滯后,一個國家和一個國家肯定不一樣。滯后20年還是多少年,根據國家的不一樣而不一樣,但當你拿工資那一天,可能一個國家長一些,一個國家短一些,之所以選擇20年,大概是20年這個線非常好看,是擬合的。

歐美增長的差距來看,確實歐洲是人口生育率和增長率比美國要差得多,但是美國的基尼系數要比歐洲高,我認為美國的增長速度低很可能是我們講的第二個原因,財富過于集中,創造的生產能力很強,但是基尼系數很高,相對消費的人口在衰退。

人口再生產,我認為人口有一個平衡點,假定現在人太多,我們要減一部分,這是個辦法。但是硬減的辦法是老齡化問題比較大。因為增長是增量問題,不是存量問題,增長速度肯定會馬上下來,硬減的話20年后會存在這么一個問題。當然人口保持在2.1%的生育率肯定是最理想的狀態,當然,假設新加坡想從0.8恢復到2.1,估計沒有50年是很難的。如果談政府福利,我估計還是要差別福利,像歐洲一樣,現在好像英國正在討論是不是69歲退休法案,我不給你那么多的養老金了,你就自己工作,像歐洲、歐盟、日本、美國都是法定退休年齡67歲了,我估計中國鬧不好就70歲了,因為中國實在是不夠。現在的社會保障太復雜了。

(本文作者介紹:中共中央黨校國際戰略研究所副所長、研究員。公眾號天勇看經濟zhouty-tjj)

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003604號

豫公網安備41019702003604號